Der Einfluss der Herkunftsfamilien auf die Partnerschaft

Prof. Dr. Peter Kaiser

Paarbeziehungen stehen lebenslang unter dem Einfluss der Herkunftsfamilien. Die Herkunftsfamilien sind für Partnerwahl und Partnerschaft hoch bedeutsam, weil sie ihre Nachkommen in vielfältiger Weise beeinflussen

- indem sie mit ihren Genen eine Fülle von Ressourcen und Anfälligkeiten weitergeben

- indem sie frühe Erfahrungen vermitteln, die darüber entscheiden, ob und wie sich genetische Anlagen, neuropsychische Schemata und Hirnstrukturen ausbilden

- über Erziehung, Lebenspraxis und Lebensstile ihre Lebenskonzepte und Modellvorstellungen, Kompetenzen und Habitus, Traditionen und Rituale

- durch Bestimmung von Kriterien und Umständen der Partnerwahl ihrer Kinder

- als primäre Bezugssysteme meist lebenslang enger Kontakt der Angehörigen v.a. als Quellen und Empfänger sozialer Unterstützung wie auch Reglementierung und Kontrolle

- durch Vermächtnisse, Verfügungen und oft erheblichen Nachlass.

Genetisches Erbe der Herkunftsfamilien

Herkunftsfamilien geben ihr genetisches Erbe an die nächste Generation weiter. Dies bezieht sich auf viele Anlagen für körperliche Merkmale, aber auch auf die neuropsychischen Grundlagen von Persönlichkeitseigenschaften und anderen psychischen Merkmalen1 und gilt auch dann, wenn sich Eltern und Kinder nicht kennen, wie dies z.B. bei Samen- oder Eizellenspenden die Regel bildet2. Dabei ist zu bedenken, dass genetische Anlagen nur selten eindeutige Konsequenzen für konkretes Verhalten haben. Gene steuern, wie Nervenzellen sich entwickeln und miteinander "verschalten". Ob die für die Verschaltungen im Gehirn entscheidenden Synapsen durch Gene oder die Umwelt beeinflusst werden, ist dabei gleichgültig3. Manche Menschen, z.B. mit einem kurzen Allel des Serotonintransporter-Gens, sind leichter erregbar und schwerer zu beruhigen. Das Serotonin-Transporter-Gen kann durch Sinneserfahrungen wie z.B. Stress an- oder abgeschaltet werden (Genexpression); die Nervenenden produzieren dann weniger Serotonin, womit dessen ausgleichende, beruhigende Wirkung entfällt. Hiervon betroffene "Schreikinder" sind nervig im Umgang und erhalten daher oft weniger und weniger achtsame Zuwendung, weshalb ihre Bindungsbeziehung zu den Eltern sich meist schlechter entwickelt4.

Genetisch bestimmt sind auch manche Partnerwahlkriterien, die helfen sollen, einen

fortpflanzungsfähigen gesunden Partner zu finden. Männer achten z.B. kulturunabhängig auf ein günstiges Taille-Hüfte-Verhältnis oder ausgeprägte Brüste bei Frauen als äussere Anzeichen für Fortpflanzungsfähigkeit. Frauen ziehen, besonders in ihrer fruchtbaren Zyklusphase, potentielle Partner unbewusst durch den nicht wahrnehmbaren Geruch ihrer Pheromone (v.a. Oxytocin, das als Hormon wie auch als Neurotransmitter wirkt) an.

Männer haben sexuell aufreizende Wirkung u.a. durch breite Schultern und markante Gesichtszüge, ihre Pheromone sowie dominantes Auftreten, was auf einen hohen Testosteronspiegel hinweist, der wiederum für ein gut funktionierendes Immunsystem steht. Hinweise für Gesundheit und "gute Gene" liefern bei beiden Geschlechtern reine Haut, ebenmässiger Körperbau, glänzende Augen und Haare etc. Solche Attraktivitätsmerkmale aktivieren im Gehirn erotisches Interesse. Begegnen sich potentielle Fortpflanzungspartner, wird unbewusst innerhalb von Sekunden geprüft, ob die andere Person sich zur Paarung eignet. Dabei reagieren Frauen während ihrer fruchtbaren Phase besonders auf maskuline, dominante Männer, die Potenz und "gute Gene" versprechen und daher sexuell attraktiv sind5. Außerhalb der fruchtbaren Phase bzw. bei Einnahme der „Pille“ bevorzugen sie freundliche, zuverlässige Männer, die sich gut als Väter und Lebensgefährten eignen. Auf die physische Attraktivität kommt es dabei weniger an.

Einigen Studien zufolge verlaufen Partnerschaften je nach Zyklusbedingungen bei der Partnerwahl unterschiedlich. Mit den unter Wirkung der „Pille“ gewählten braven Gefährten ist die sexuelle Zufriedenheit geringer, die allgemeine Paarzufriedenheit jedoch höher und die Trennungsrate niedriger6.

Veranlagung führt nicht zwangsweise zu speziellen Festlegungen, da viele Gene durch Erfahrungen an- oder abgeschaltet werden können. Dabei kommt es besonders auf frühe Erfahrungen an.

Frühe Erfahrungen

Sinneseindrücke lösen jeweils spezifische neuronale Reaktionen aus, die sich zu komplexen neuropsychischen Netzwerken verbinden können. Werden diese wiederholt aktiviert, werden die jeweiligen neuronalen Verbindungen immer stärker gebahnt und es entstehen immer stabilere Schemata. Diese verbinden sich mit entsprechenden Modellvorstellungen über die betr. Situation oder Beziehung (s.u.) und daraus resultierende Erwartungen und Verhaltensweisen, die im Laufe der Entwicklung zunehmend ausdifferenziert werden. So entstehen immer komplexere Hirnstrukturen. Die Entwicklung beginnt bereits im Mutterleib und wird durch Ernährung, hormonelle und sensorische Rahmenbedingungen beeinflusst, was sich auf Genexpression und Gehirnentwicklung auswirkt7.

Wie Erfahrungen verarbeitet werden, bestimmen maßgeblich die im Gehirn in eigenen neuronalen Schaltkreisen verankerten und untereinander vernetzten psychischen Grundbedürfnisse8. Man unterscheidet die Bedürfnissse nach Orientierung und Kontrolle, nach Lust /Unlustvermeidung, nach Bindung und nach Selbstbestätigung. Sie aktivieren sich gegenseitig, wenn eines von ihnen bedroht wird. Unangenehme Überraschungen z.B. aktivieren das Kontrollbedürfnis und führen zur Hemmung der Dopaminneuronen, was das Lernen neuer Zusammenhänge erschwert9. Psychische Grundbedürfnisse wirken sich in den einzelnen Entwicklungsphasen in unterschiedlicher Weise aus. Kann ein Säugling z.B. mit Hilfe seiner Bezugspersonen Kontrolle über Unlust, Angst, Kälte etc. erlangen, entwickelt sich ein Kohärenzgefühl10 von Überschaubarkeit, Sinnhaftigkeit und Kontrolle, das Kind fühlt sich ernst und wichtig genommen; widrigenfalls entsteht ein Gefühl des Kontrollverlusts und der Hilflosigkeit. Um sich möglichst gut zu schützen, lernt das Kind, auch bislang neutrale Hinweisreize in sein Frühwarnsystem einzubeziehen und reagiert nach kurzer Zeit auch auf Reize aus dem Umfeld von Gefahrenherden. Hier spricht man von konditionierten Reflexen. In bedrohlichen oder enttäuschenden Zusammenhängen werden Menschen misstrauisch und verschliessen sich neuen Erfahrungen. So entstandene unbewusst wirksame Vermeidungsschemata formieren sich bei etwa einem Drittel der Bevölkerung zu einem unsicheren Bindungsstil (der jedoch durch günstige Erfahrungen im Lauf der Zeit modifizierbar ist). Die Betroffenen neigen schemagesteuert dazu, Beziehungen auch dort zu vermeiden, wo gar keine Beeinträchtigung droht, um die Realität an ihre Modellvorstellungen anzupassen (Übertragung11). Paare haben ein höheres Konfliktrisiko, v.a. wenn beide Partner einen unsicheren Bindungsstil haben12.

Bevorzugen sicher Gebundene in Konflikten integrierende Strategien, um möglichst konstruktive Regelungen zu erreichen, neigen ängstlich-Ambivalente dazu, vorschnell nachzugeben, ängstlich-Vermeidende dagegen, zu dominieren. Gleichgültig-Vermeidende ziehen es vor, dem Konflikt eher aus dem Wege zu gehen. Langdauernde negative Bindungs- und Beziehungserfahrungen erhöhen das Risiko psychischer Störungen, wovon – bei Anwendung harter Kriterien – ca. ein Drittel der Gesamtbevölkerung betroffen ist13 . Psychische Störungen belasten den Umgang mit sich und anderen und erhöhen die Konfliktanfälligkeit.

Die direkte Verschaltung der Grundbedürfnisse mit dem Alarm- bzw. Belohnungssystem im Stammhirn ohne Umweg über das Großhirn dient dem Überleben: So ist bei Bedrohung blitzschnelles Reagieren mit automatisch aktivierbaren Reflexen möglich, die den Organismus flucht- oder kampfbereit machen, indem alle Energie den hierfür erforderlichen Muskelgruppen zugeführt wird. Zugleich werden momentan weniger wichtige Körperzonen, wie Teile des Grosshirns, deaktiviert, was die Merk- und Denkfähigkeit beeinträchtigt. Man verliert unter Stress „den Verstand“. Zugleich wird durch Rückmeldeschleifen die Amygdala weiter aktiviert, so dass sich der Stress aufschaukelt. Je häufiger und intensiver ein Kind solche Erfahrungen macht, umso stärker fallen die entsprechenden neuronalen Bahnungen aus und es entwickeln sich eine besondere Empfindlichkeit und ein spezialisiertes „Stressgehirn“. Durch Extrem- oder Dauerstress während der Schwangerschaft oder in der frühen Kindheit kann wegen der damit verbundenen Glutamatausschüttung das empfindliche Hirngewebe geschädigt werden. Auch Schwangerschaftskomplikationen, Frühgeburt oder kritische Situationen wie z.B. Todesfälle, Arbeitslosigkeit oder Unglücksfälle in der Familie bergen aufgrund der damit verbundenen Stressbelastungen Entwicklungsrisiken für erhöhte Erregbarkeit und erschwerte Beruhigbarkeit. Die beschriebenen neuronalen Verschaltungen werden in impliziten Gedächtnissystemen gespeichert und sind prinzipiell weder wahrnehmbar, noch erinnerbar. Dies begrenzt die Möglichkeiten der Selbstreflexion und damit willentlicher Veränderung14. Da das Gehirn bemerkenswert flexibel ist, haben aber selbst traumatisierte Menschen mit stark gebahnten Vermeidungsschemata eine Chance: Machen sie später in guten Beziehungen oder einer Therapie genügend befriedigende Erfahrungen, können sie neue neuropsychische Schemata und alternative Hirnstrukturen aufbauen. Die Stressgene werden/bleiben dann abgeschaltet und eine erhöhte Erregungsbereitschaft wird vermieden, die Genschalter werden robuster eingestellt, so dass die Betroffenen ausgeglichener sind15.

Werden Kinder von ihren Eltern abgelehnt, weil sie z.B. unerwünscht waren oder unerwünschte Merkmale haben (Geschlecht, Aussehen etc.), werden sie oft weniger verlässlich betreut sowie öfter und länger allein gelassen oder in fremde Hände gegeben. Dies macht eine unsichere Bindung v.a. dann wahrscheinlicher, wenn dies in den ersten drei Lebensjahren geschieht. Die Betroffenen sind später anfälliger für Selbstwertprobleme, emotionale Irritierbarkeit, Depressivität, körperliche Beschwerden, Aggressivität und Kontaktschwierigkeiten sowie unbewusste Aufträge und Wiedergutmachungswünsche an den Partner. Personen mit ungünstigen Erfahrungen in ihren Herkunftsfamilien gehen später mit erhöhter Wahrscheinlichkeit weniger akzeptierend und empathisch mit sich und ihren Partnern um. Damit steigt ihr Risiko für Paarprobleme bzw. Scheidung16.

Lebenskonzepte und Modellvorstellungen

Mit ihrer Lebenspraxis und ihrem Lebensstil vermitteln Familien ihren Kindern detailreiche Modellvorstellungen über sich selbst, die Umwelt und das Zusammenleben in den einzelnen Lebensbereichen. Daraus werden Erwartungen und Bewertungskriterien über Interaktionspartner und Situationen abgeleitet. Diese Modellvorstellungen, auch innere Arbeitsmodelle, Scripts oder Lebenskonzepte genannt, wirken wie Regieanweisungen und werden im Laufe der Zeit automatisiert und als Schemata abgespeichert. Die Bedeutung von Modellvorstellungen und den damit verbundenen Schemata im Gehirn besteht darin, dass sie als Lebenskonzepte die Grundlage für die eigene Lebensgestaltung und zur Beurteilung von Personen und Situationen bilden und z.B. bestimmen, welche Emotionen ausgelöst werden. Von ihrer Realitätsnähe, Widerspruchsfreiheit und Konsensfähigkeit hängen Erfolg und Wohlbefinden wesentlich ab. Schemata kommen u.a. im Bindungs- und Beziehungsstil17, in Habitus18 ("wie man sich gibt"), Traditionen, die regeln, was wie wann zu geschehen hat, und Ritualen19 zum Tragen. Die automatisierte Schemasteuerung20 hat den Vorteil, im Alltag ohne Nachdenken flüssig und verlässlich handeln zu können und ist daher ein wesentliches Element partnerschaftlicher wie familialer Vertrautheit und Stabilität. Dieses familiale Erbe führt aber zu Problemen, wenn das schematische Verhalten nicht (mehr) den Anforderungen entspricht, vor allem wenn die Schemata der Beteiligten inkompatibel sind. Da Schemata oft weder bewusst, noch willentlich veränderbar sind, reichen Gespräche oder Entschlüsse zur Verhaltensänderung meist nicht aus.

Wie sich die Mitgift der Herkunftsfamilien in Paarbeziehungen konkret auswirkt, hängt von persönlichen Merkmalen und Interaktion der Partner in ihrem jeweiligen Systemkontext ab. Viele Forschungsergebnisse deuten auf eine Neigung zur Wiederholung der tradierten Modelle hin. In unseren Untersuchungen zeigte sich, dass die Paarbeziehungen der Eltern, aber auch von Grosseltern und anderen Verwandten für die nachfolgenden Generationen als Vorbilder bedeutsam sind. Haben beide Partner konflikthafte oder distanzierte Paarbeziehungen in ihren Herkunftsfamilien erlebt, fehlt es ihnen meistens an konstruktiven Partnerschaftsmodellen und partnerschaftsrelevanten Kompetenzen. Oft kennen sie aus ihren Herkunftsfamilien eher destruktive Umgangsweisen, die sie dann mangels Alternativen reproduzieren. Im Rahmen von Forderungs-Rückzugs-Spiralen, die als wesentliche Trennungsprädiktoren gelten, stellen vor allem Frauen die Forderungen, Männer ziehen sich eher zurück, was umso stärkere Forderungen der Frau nach sich zieht21. Hier spielen auch unterschiedliche Nähe-und Distanzbedürfnisse von Männern und Frauen eine Rolle. In einigen Studien zeigte sich, dass Männer sich bei Konflikten mangels Verhaltensalternativen schneller überfordert und emotional überflutet fühlen, v.a. wenn dies bereits bei ihren Vätern der Fall war. Manche Frauen kannten das männliche Rückzugsverhalten bereits von ihren Vätern, was einerseits als Partnerwahlkriterium (s.u.) relevant und andererseits in unangenehmer Erinnerung an die Herkunftsfamilie den aktuellen Partnerkonflikt verschärfen kann. Dies ist als transgenerational weitergegebene Anfälligkeit zu sehen, was auch zur Erklärung von Scheidungstraditionen relevant ist. Ein niedriges Qualitätsniveau der Elternehe hat sich in der Folgegeneration immer wieder als Risikofaktor für Trennung und Scheidung erwiesen22.

Nach unseren Beobachtungen verstärken sich solche Effekte mit der Häufung der konflikthaften oder getrennten Paarbeziehungen in den Herkunftsfamilien noch, da sich diese gegenseitig beeinflussen und die Funktionsfähigkeit des Familiensystems schwächen. "Muttersöhne" und „Vatertöchter" mit übereng-verstrickter Bindung an den gegengeschlechtlichen Elternteil haben Probleme in ihren Partnerschaften, v.a. wenn die Eltern ihrerseits konflikthafte Paarbeziehungen hatten oder geschieden waren. Können Eltern ihre Bedürfnisse in ihren Paarbeziehungen nicht befriedigen, neigen sie dazu, sich an ihre Kinder zu halten und diese zu Ersatzpartnern zu machen (Parentifikation23). Die den Kindern zugewiesenen partnerschaftlichen Aufgaben können von emotionaler Zuwendung bis zum sexuellen Missbrauch reichen. Damit werden Kinder aber zu Rivalen ihres gegengeschlechtlichen Elternteils und konkurrieren mit diesem um die Partnerrolle, was die Beziehung beeinträchtigt. Mit solchen altersunangemessenen Aufgaben sind Kinder schnell überfordert. Da sich betroffene Kinder oft lebenslang nicht aus solchen verstrickten Bindungen an den gegengeschlechtlichen Elternteil lösen können, kommt es später leicht zu Konflikten zwischen Schwiegerkind und Schwiegereltern einerseits und den Partnern andererseits. Damit wird noch ein weiteres Modell als soziales Erbe weiter gegeben, bei eingeschränkter Funktionsfähigkeit der Paarbeziehung partnerschaftliche Funktionen auf die Eltern-Kind-Beziehung zu verlagern.

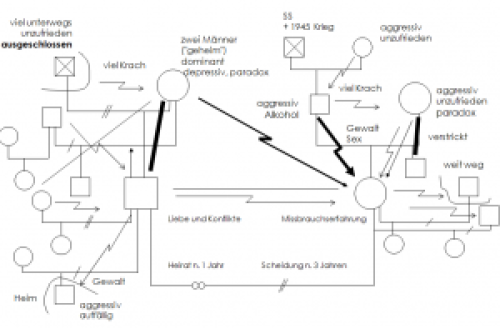

Am Familienstammbaum (Genogramm; s. Abb. 1; s. Kaiser, 1989; 2008, 2015) der Familie Erich sind solche Beziehungstraditionen deutlich zu erkennen: Distanzierte Paarbeziehungen gehen hier einher mit eng verstrickten Beziehungen zwischen Müttern und Kindern sowie konflikthaften Beziehungen zwischen Vätern und Söhnen, die in Konkurrenz um die Mutter obsiegen. Söhne können sich in dieser Familie nicht ablösen, um für die eigene Paarbeziehung frei zu sein. Die enge Beziehung zu den Söhnen führt bei den Müttern zur Ablehnung der Schwiegertöchter. Die Paarbeziehungen sind deshalb zu wenig abgegrenzt und störungsanfällig.

Abb. 1: Genogramm der Familie Erich

Viele Paare aus schlecht funktionierenden Herkunftsfamilien nehmen sich vor, dieselben Fehler nicht wieder zu begehen und alles besser zu machen. Solche Vorhaben scheitern oftmals, weil bewusste Entschlüsse nicht ausreichen, um in Jahrzehnten gebahnte Schemata ausser Kraft zu setzen (s.u.).

Scheidung der Eltern

Trennung und Scheidung der Eltern verunsichern Kinder nachhaltig, vor allem wenn sie in die Streitigkeiten der Eltern einbezogen und ihre Bindungsbeziehungen zu beiden Eltern behindert werden. In etwa 2/3 der Fälle finden sich die Kinder innerhalb von ca. 3 Jahren mit den Veränderungen ab, etwa 1/3 sind dauerhaft beeinträchtigt. Besonders ungünstig wirkt sich aus, wenn Eltern nach der Trennung noch langwierige Auseinandersetzungen haben, in die das Kind einbezogen wird und es ihnen nicht gelingt, auf der Elternebene konstruktiv zu kooperieren. Aufgrund solcher Hintergründe erhöht sich das Risiko, selbst geschieden zu werden bis zum Vierfachen24. Solche Kinder fürchten oft noch jahrelang, bindungsunfähig zu sein und in ihren eigenen Partnerschaften ähnliche Fehler zu machen wie ihre Eltern. Sie haben ein negativeres Frauen- wie Männerbild, was auch Konsequenzen für ihr Selbstkonzept hat.

Einfluss des Familientyps

Je nachdem, welches Bild Alleinerziehende nach der Trennung Kindern vom ausserhalb lebenden Elternteil vermitteln und wie der Kontakt zu diesem sich gestaltet, fällt das soziale Erbe unterschiedlich aus. Gehen Alleinerziehende keine neue Partnerschaft ein, bekommen die Kinder ein Familienmodell ohne elterliche Partnerschaft vorgelebt (Einelternfamilie).

Tun sich Alleinerziehende mit einem neuen Partner zusammen, entsteht eine Stieffamilie, bei Kindern aus unterschiedlichen Vorbeziehungen eine zusammengesetzte Stieffamilie ("Patchworkfamilie"25). Kommen Partner aus Familien unterschiedlichen Typs (z.B. Scheidungs-, Stief-, Pflege- oder Adoptivfamilien), die sich durch spezifische Eigenarten, Strukturen, Geschichte und Dynamik unterscheiden, haben sie notwendigerweise auch unterschiedliche Modellvorstellungen von Partnerschaft und Familie. Sie haben unterschiedliche Erfahrungen und Loyalitäten, oftmals finanzielle Abhängigkeiten vom ausserhalb lebenden Elternteil und hierdurch fehlende gemeinsame Familiengrenzen. Diese Vielfalt bringt zwar auch Ressourcen mit sich, erfordert jedoch einen hohen Verständigungsaufwand, der aber nur bei genügender Kompetenz zur dialogischen Bewältigung und häufig nicht ohne professionelle Unterstützung zu bewältigen ist. Sind die Paarbeziehungen in Stieffamilien von kürzerer Dauer, wird ein Modell von Partnerschaft vermittelt, das nicht von Kontinuität gekennzeichnet ist. Sind die Paarbeziehungen konflikthaft, fällt auch das Partnerschaftsmodell entsprechend aus. Die Wahrscheinlichkeit hierfür ist erheblich, da das Leben in Stieffamilien wegen seiner durch die Vorgeschichte bedingten Komplexität erheblich höhere Ansprüche an die Paare stellt, die zugleich Stiefeltern sind. Wiederverheiratete Eltern haben daher ein zusätzlich erhöhtes Scheidungsrisiko. So scheint der „gute Wille“, es in der eigenen Paarbeziehung besser zu machen als die Eltern, ohne professionelle Unterstützung oft nicht viel zu bewirken26.

Partnerwahl

Auch wenn die Herkunftsfamilien im westlichen Kulturkreis in der Regel den Partner für ihre Kinder nicht mehr aussuchen, so beeinflussen sie doch die Partnerwahl nicht nur durch ihr genetisches Erbe, sondern auch durch frühe Weichenstellungen. Wo, in welcher Kultur unter welchen sozioökonomischen Bedingungen Menschen heranwachsen, mit welchen Gleichaltrigen sie in Kontakt kommen, welche Interessen sie entwickeln und welchen Bildungsweg sie einschlagen, wird wesentlich durch die Herkunftsfamilie bestimmt. Diese Einflüsse bleiben auch dann relevant, wenn danach die eigentliche Partnerwahl im Internet oder weit entfernt vom Heimatort stattfindet. In unterschiedlichen Studien hat sich gezeigt, dass viele Menschen weiterhin ihre Partner in ihrem direkten Umfeld am Wohnort, im Studium oder am Arbeitsplatz finden. Wo potentielle Partner sich begegnen, greifen dann wieder die Mechanismen des genetisch-evolutionären Erbes27.

Da für eine erfolgreiche Aufzucht von Nachkommen Bereitschaft und Fähigkeit bedeutsam sind, als Eltern konstruktiv zu kooperieren und die Familie in verlässlicher Weise materiell abzusichern, spielen Statusmerkmale, aber auch ein Konsens über wichtige Konzepte des Lebens und Zusammenlebens eine wichtige Rolle. Daher werden von Herkunftsfamilien meist gemeinsame Überzeugungen bezüglich Wertsystem und Weltanschauung betont. Diese Kriterien sind mit dem familialen wie dem individuellen Selbstbild assoziiert. Entspricht das in Aussicht genommene Schwiegerkind nicht den Erwartungen, kann es zu Schwierigkeiten kommen. Die Partner geraten dann leicht in Loyalitätskonflikte mit ihren Herkunftsfamilien und zueinander, die abgelehnten Schwiegertöchter oder Schwiegersöhne reagieren ihrerseits, die beiden Herkunftsfamilien stehen gegeneinander28. Dies kann Folgen haben.

Herkunftsfamilien als primäre Bezugssysteme des Paares

Da die meisten Paare lebenslang eng mit ihren Herkunftsfamilien verbunden bleiben, sind sie einander Quellen und Empfänger sozialer Unterstützung, aber auch von Einschränkungen und Kontrolle. Die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern sind einigen Studien zufolge sogar meist enger als die zum Partner. Aufgrund verstrickter Eltern-Kind-Beziehungen und des häufig praktizierten intensiven Gebens und Nehmens lösen sich die Generationen oft zu wenig voneinander ab, um sich genügend auf die eigene Partnerschaft und Familie konzentrieren zu können; die Generationengrenzen sind hierfür zu schwach, was vielfach Abhängigkeiten und Konflikte nach sich zieht (Individuationsprobleme29; s. das Genogramm in Abb. 1): Nach dem Ideal der romantischen Liebe erwarten die meisten Menschen, für ihren Partner an erster Stelle zu stehen und eben nicht hinter Schwiegermutter oder Schwiegervater zu rangieren. Hier kommt es also zu einem Konflikt zwischen konkurrierenden Beziehungsmodellen und damit verbundenen Rollenvorstellungen und Prioritäten der Betroffenen. Es geht um die Frage, ob die Herkunftsfamilie oder die Partnerschaft Vorrang hat. Wird in der Herkunftsfamilie nicht vermittelt, dass die Paarbeziehung an erster Stelle steht, kommen junge Menschen in ihrer Partnerschaft leicht in Loyalitätskonflikte. Dies zieht dann Konflikte mit dem Partner einerseits und der Herkunftsfamilie sowie der Schwiegerfamilie andererseits nach sich. Probleme in Schwiegerbeziehungen treten nach unseren Befunden besonders schnell auf, wenn einzelne Beteiligte emotional irritierbar und zu wenig konfliktfähig und die Paarbeziehungen bereits anderweitig belastet sind. Viele Schwiegereltern haben früher mit ihren eigenen Herkunftsfamilien und Schwiegereltern schlechte Erfahrungen gemacht und sich nicht abzugrenzen vermocht und übertragen auf die Folgegeneration, was sie an Modellen für Beziehungen und Kommunikation in ihren Herkunftsfamilien und den eigenen Schwiegereltern erlebt und verinnerlicht haben30.

Bindungen über den Tod hinaus

Beziehungen zur Herkunftsfamilie enden nicht mit dem Tod von Eltern oder Grosseltern. Diese können vielmehr durch Zuwendungen, Vermächtnisse, Verfügungen und den Nachlass nicht selten erheblicher Vermögenswerte, Rechte und Privilegien, aber auch durch psychische Bindungen weiterhin Einfluss haben. Hier erschliessen sich oft vielfältige Ressourcen, aber auch Belastungen, wenn beispielsweise familieneigene Güter oder Betriebe übernommen werden31. Haben die Erblasser nicht rechtzeitig und in genügendem Masse vorgesorgt, gibt es nicht selten erbitterte Erbschaftsauseinandersetzungen, die die Familie dauerhaft spalten können.

Betriebe oder grössere Vermögen stellen Ansprüche an die Erben, denen diese nicht ohne weiteres gewachsen sind. Kommen die Verantwortlichen aus anderen beruflichen Feldern oder sind sie mit den Gegebenheiten zu wenig vertraut, können daraus Konflikte innerhalb des Familienverbandes erwachsen, die auch die Partnerschaft belasten. Umgekehrt eröffnet ein Erbe oft Ressourcen, die den Partnern Existenz- und Karrieremöglichkeiten bieten. Dies trifft auch für ein nichtmaterielles Erbe zu, wenn zum Beispiel in Künstler- oder Gelehrtenfamilien ein geistiges Erbe, ein grosser Name oder ehrwürdige Traditionen weitergegeben werden. Für die Partnerschaft können solche Vorteile brisant sein, wenn dadurch ein zu grosses Ungleichgewicht in der Beziehung entsteht oder ein Partner den hohen Erwartungen nicht gerecht wird.

Auch ideologisch-politische Auffassungen und Verstrickungen in der NS- oder DDR- Vergangenheit entzweien nicht selten die Generationen32. Kinder von Tätern schämen sich oft ihrer Eltern, geraten in Loyalitätskonflikte und zweifeln an sich selbst. Solche dunklen Seiten familialer Vergangenheit werden nach aussen hin oft mit dem Mantel des Geheimnisses33 oder eines Mythos verdeckt.

Fazit

Man kann nicht nicht mit seiner Herkunftsfamilie verbunden sein, selbst wenn man diese nicht (mehr) kennt. Die Weitergabe des familialen Erbes geschieht neben der genetischen Vererbung epigenetisch über Anregung erfahrungsbedingter Genexpression und Bahnung neuropsychischer Schemata. Im Rahmen alltäglicher Praxis wachsen Kinder „selbstverständlich“ in bestimmte Formen familialen Lebens hinein: Die Verständigung muss dabei nicht notwendig sprachlicher Art sein; sie kann über die sehr subtile Art und Weise, wie und worüber (nicht) geredet wird, mehr oder weniger bewusst und implizit verlaufen. Lernprozesse über Modelllernen, Belohnung und Bestrafung sind hier ebenso beteiligt wie Konditionierung oder Stimmungsansteckung. Im familialen Miteinander werden Werte und Modellvorstellungen in Form von Traditionen, Ritualen und Geschichten, in Tabus und Symbolen gelebt und vermittelt. Familiendynamische Probleme und andere Familienthemen finden auf diesem Wege Eingang in individuelles Fühlen und Denken. Solche Interaktionsprozesse zwischen den Generationen sorgen bei aller Veränderung im Laufe der Zeit zugleich für jene Beständigkeit, die für Familienkultur charakteristisch ist. Da das genetische und soziale Erbe der Herkunftsfamilien oft unbewusst fortwirkt und Biographie, Persönlichkeit und Lebenskonzepte der Partner beeinflusst, kommt der aktiven Erkundung dieser Einflüsse erhöhte Bedeutung zu:

- transgenerationale Muster und Generationenbeziehungen

- Strategien zur Klärung eigener Ressourcen und Anfälligkeiten

- entwicklungshinderliche Familienstrukturen

- Modellvorstellungen, Schemata und Lebenskonzepte

- kritische/traumatische Situationen oder Entwicklungen

- Partnerwahl und Beziehungsgestaltung.

Zur Klärung der meist (zu) wenig bewussten Ressourcen und Anfälligkeiten aus der Vorgeschichte der Partner empfiehlt sich eine gemeinsame Beschäftigung der Partner mit ihrer Familiengeschichte. Informationen erhält man in Gesprächen mit möglichst vielen Angehörigen sowie aus Familienchroniken und Fotoalben, aber auch aus zeitgeschichtlichen Dokumenten wie alten Zeitungen, Filmen etc. Viele Zusammenhänge erschließen sich erst, wenn sie im Kontext historisch-politischer Ereignisse wie Weltkriege, Wirtschaftskrisen oder Nationalsozialismus gewürdigt werden.

Dabei legt man am besten auf einem großen Bogen Papier einen psychologischen Familienstammbaum und eine Zeittafel an, in die man nicht nur die Angehörigen der Vorgenerationen mit ihren wichtigen Daten, sondern auch deren Merkmale und Beziehungen zu den anderen Familienmitgliedern einträgt (Genogramm bzw. genographische Mehrebenenanalyse34; s. Abb. 1).

Genogrammarbeit ist ein ebenso anregendes wie ökonomisches Verfahren, das die vielfältigen Informationen über die Familie, ihre Geschichte und Strukturen, ihre Traditionen und Werte sowie die Schicksale ihrer Mitglieder trotz ihrer Komplexität übersichtlich darzustellen erlaubt. Auf diese Weise können sich die Partner zu einer gemeinsamen Erkundungsreise aufmachen, die zu faszinierenden Erkenntnissen nicht nur über die beiden Herkunftsfamilien führen, sondern auch die eigene Paarbeziehung bereichern kann. Indem die Partner unbewusst wirksame Schemata und Familienmuster mit den daraus resultierenden Ressourcen und Anfälligkeiten aufdecken und genauer kennen lernen, können sie sich und ihre Herkunftsfamilien leichter einschätzen und daraus optimierte Perspektiven für eine gemeinsame Zukunftsplanung entwickeln.

Literatur

- Amato, P. R. (2010): Research on Divorce: Continuing Trends and New Developments. Journal of Marriage and Family, Vol. 72, Issue 3, S. 650-666

- Amelang, Manfred; Ahrens, Hans Joachim & Bierhoff, Hans Werner (1991; 1995).Partnerwahl und Partnerschaft. Formen und Grundlagen partnerschaftlicher Beziehungen. Göttingen: Hogrefe

- Amendt, Gerhard (2005): Forschungsprojekt: Vätererfahrungen nach der Trennung vom Ehe- oder Lebenspartner: Abschlussbericht. Universität Bremen, Institut für Geschlechter- und Generationenforschung.

- Antonovsky, A. (1997): Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit. Tübingen: DGVT-Verlag

- Banse, R. (2004): Adult attachment and marital satisfaction: Evidence for dyadic configuration effects. Journal of Social and Personal Relationships 21 (2): 273-282

- Banse, R. (2013). Implicit cognition and relationship processes: In: Simpson, Jeffry A.; Campbell, Lorne (Ed.), The Oxford handbook of close relationships. Oxford: Oxford University Press, 475-499

- Bauer, J. (2002). Das Gedächtnis des Körpers. Wie Beziehungen und Lebensstile unsere Gene steuern. Frankfurt: Eichborn

- Bierhoff, Hans-Werner & Elke Rohmann (2010). Bindung in Partnerschaften

- Birnbaum, Anke (2013). Die Partnerschaft stärken – Trainingsprogramme für Paare.

- BKK (2012). BKK Gesundheitsreport 2011- Zukunft der Arbeit. Berlin: BKK Bundesverband

- Bliersbach, Gerhard (2007): Leben in Patchwork-Familien. Halbschwestern, Stiefväter und wer sonst noch dazugehört. Gießen: Psychosozial

- Bodenmann, Guy (2011). paarlife® – Stresspräventionstraining für Paare.

- Bohnsack, Ralf & Przyborski, Aglaja (2012). Zur Vermögenskultur von Familienunternehmen und ihren generationsspezifischen Differenzierungen. In: Druyen, Thomas (Hrsg.). Verantwortung und Bewährung. Eine vermögenskulturelle Studie. Wiesbaden: Springer VS,1-122

- Bossong, B. & Nussbeck, F. (2004): Konflikte bei Erbschaftsaufteilungen: Verwandtschaft, Beiträge und Aufteilungspräferenzen . Zeitschrift für Sozialpsychologie 35 (3): 143-156

- Bourdieu, P. (1983): Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital. In: Kreckel, R. (Hrsg.): Soziale Welt. Göttingen: Otto Schwartz,183-198

- Brenk-Franz, K. (2010). Sexuelle Verhaltensweisen in Abhängigkeit vom Bindungsstil. Sexuologie, 17(1), 14-23

- Buss, D. (2004): Die Evolution des Begehrens. Geheimnisse der Partnerwahl. Hamburg: Kabel

- DAK (2016). DAK-Gesundheitsreport: Warum Frauen und Männer anders krank sind.

- Epstein, S. & Morling, B. (1995): Is the self motivated to do more than to enhance and /or verify itself? In: Kernis, M.H. (Eds.): Efficacy, agency, and self esteem. New York: Plenum Press, 9-29. Fremmer-Bombik, E. (2011). Innere Arbeitsmodelle von Bindung. In G. Spangler & P. Zimmermann (Hrsg.), Die Bindungstheorie. Grundlagen, Forschung und Anwendung. Stuttgart: Klett-Cotta, 109-119

- Funcke, Dorett (2012). »Ich will wissen, wer er ist« Geheimnisse und Nichtwissen im Leben von Spendersamenkindern. Familiendynamik, 3, 2012, 168-77

- Gerris, R.M., Semon Dubas, J., Jannsens, J.M.A.M.; Vermulst, A.A. (2000). Dynamische Beziehungen zwischen der Persönlichkeit von Eltern und Jugendlichen und ihren Familiensubsystemen. In: Schneewind, K.A. (Hrsg.). Familienpsychologie im Aufwind. Göttingen: Hogrefe, S. 151-176

- Goerke, M. (2005): Zum Zusammenhang von Bindung und Konfliktlösung in Paarbeziehungen. Dissertation. Bielefeld: Fakultät für Psychologie und Sportwissenschaft der Universität Bielefeld

- Goffman, E. (1998). Interaktionsrituale. In A. Belliger & D. J. Krieger (Hrsg.), Ritualtheorien. Ein einführendes Handbuch Opladen, Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 323-337

- Gottman, John & Nan Silver (2014). Die Vermessung der Liebe. Stuttgart: Klett-Cotta

- Grawe, K. (2004). Neuropsychotherapie. Göttingen: Hogrefe

- Heinrichs, N., Bodenmann, G. & Hahlweg, K. (2008). Prävention bei Paaren und Familien. Göttingen: Hogrefe

- Hejj, Andreas (1996): Traumpartner. Evolutionspsychologische Aspekte der Partnerwahl. Berlin: Springer

- Hullen, G. (1998). Scheidungskinder – oder: Die Transmission des Scheidungsrisikos. Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft, 23, 1, S. 19-38

- Hüther, G. (2007). Vorgeburtliche Einflüsse auf die Gehirnentwicklung. In: Brisch, Karl-Heinz & Hellbrügge, Theodor (Hrsg.). Die Anfänge der Eltern-Kind-Bindung. Schwangerschaft, Geburt und Psychotherapie. Stuttgart: Klett-Cotta, 40-50

- Imber-Black, E. (1993). Secrets in families and Family Therapy. New York: W. W. Norton & Company

- Imber-Black, E. (1995). Rituale in Familien und in der Familientherapie. Heidelberg: Auer

- Jacobi, F. & Harfst, T. (2007). Psychische Erkrankungen, Erscheinungsformen, Häuslichkeit und politische Bedeutung. Die Krankenversicherung, 5, 1-6

- Julius, Henri; Gasteiger-Klicpera, Barbara; Kißgen, Rüdiger (Hrsg.) (2009). Bindung im Kindesalter. Diagnostik und Intervention. Göttingen: Hogrefe.

- Kaiser, P. (1998). Familiengeheimnisse unter transgenerationaler Perspektive. In: Spitznagel, A. (Hrg.). Geheimnis und Geheimhaltung. Göttingen: Hogrefe, 280-297

- Kaiser, P. (1989/2011). Familienerinnerungen - Zur Psychologie der Mehrgenerationenfamilie. Heidelberg: Asanger.

- Kaiser, P. (2002). Systemische Mehrebenenanalyse der familialen Lebensqualität – Hinweise und Kriterien zur praktischen Arbeit mit Familien. In: Sulz, S.K.D. & Heekerens, H.-P. (Hrsg.). Familien in Therapie. München: CIP-Medien, S. 51-76

- Kaiser, P. (2008). Mehrgenerationen-Familie und neuropsychische Schemata. Therapeutische Dimensionen und Wirkfaktoren. Göttingen: Hogrefe

- Kaiser, P. (2013). Schwiegermutter mit System – Ressourcen und Anfälligkeiten von Schwiegerbeziehungen. Familiendynamik, 38, 4, 2 -13

- Kaiser, P. (2015). Das Genogramm – Genographische Mehrebenenanalyse als anamnestisch-diagnostisches Standardverfahren. In: Richter, D.; Brähler, E.; Ernst, J. (Hrsg.). Handbuch der Familien- und Paardiagnostik. Göttingen: Hogrefe, 217-222

- Klusmann, Dietrich & Berner, Wolfgang (2011). Veränderungen weiblicher Partnerpräferenzen im Menstruationszyklus. Zeitschrift für Sexualforschung, 2011, 24 (2), 170-186

- Koelsch, S. (2014). Emotionen im Konflikt – neurobiologische Grundlagen. In: Fischer, Christian (Hrsg.) Grundlagen und Methoden der Mediation. München: Beck, 23-42

- Kohli, M., Künemund, H., Motel-Klingebiel, A.; Szydlik, M. (2005). Generationenbeziehungen. In: M. Kohli, H. Künemund (Hrsg.). Die zweite Lebenshälfte. Wiesbaden: VS., 176-211

- LeDoux, J. (2003). Das Netz der Persönlichkeit. Wie unser Selbst entsteht. Düsseldorf: Patmos Lee, N.-O. (2005). Transgenerationale Beziehungsmuster in Familien. Dissertation. Fakultät IV der Universität Oldenburg. Oldenburg: Universität

- Lenz, A. & Jungbauer, J. (Hrsg.)(2008). Partner und Kinder psychisch kranker Menschen: Belastungen, Hilfebedarf, Interventionskonzepte. Tübingen: dgvt-Verlag

- Lesch, Klaus-Peter (2007). Linking emotion to the social brain The role of the serotonin transporter in human social behaviour. In: European Molecular Biology Organization, Vol. 8, Special Issue

- McGoldrick, M.; Gerson, R.; Petry, S. (2008). Genogramme in der Familienberatung. Bern: Huber

- Minuchin, S. (1974/1977): Familie und Familientherapie. Freiburg: Lambertus

- Moon, Michelle (2011).The Effects of Divorce on Children: Married and Divorced Parents' Perspectives. Journal of Divorce & Remarriage, 52, 5, 344-349

- Müller, Monika (Hrsg.) (2013). Rituale - zwischen Pathos und Folklore. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht

- Nakajima, M.; Görlich, A., & Heintz, N. (2014). Oxytocin Modulates Female Sociosexual Behavior through a Specific Class of Prefrontal Cortical Interneurons. In: Cell, 159: 295-305, PMID 25303526

- Rattay, P.; von der Lippe, E.; Lampert, T.; KiGGS Study Group (2014): Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Eineltern-, Stief- und Kernfamilien [Ergebnisse der KiGGS Studie – Erste Folgebefragung (KiGGS Welle 1)]. Bundesgesundheitsblatt, 57, 07, 860-868

- Rhodes, Gillian & Leslie Zebrowitz (2002). Facial attractiveness. Evolutionary, Cognitive, and Social Perspectives. Westport: Ablex Publishing

- Roediger, Eckhard; Behary, Wendy Terrie; Zarbock, Gerhard (2013). Passt doch! Paarkonflikte verstehen und lösen mit der Schematherapie. Weinheim: Beltz

- Schaer, M. (2012). Das Früher im Heute. Liebespaare und ihre Herkunftsfamilien. Kröning: Asanger

- Schmidt, M. (2003). Systemische Familienrekonstruktion. Göttingen: Hogrefe

- Schulz, Florian; Skopek, Jan; Blossfeld, Hans-Peter (2010): Partnerwahl als konsensuelle Entscheidung. Das Antwortverhalten bei Erstkontakten im Online-Dating. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 62 (3), 485-514

- Schulz, Sonja (2009). Intergenerative Scheidungstransmission und Aufwachsen in Stieffamilien. Gibt es den Transmissionseffekt auch bei Stiefkindern? Familiendynamik, 1, 5-29

- Schwarz, S., Gand, K., & Hassebrauck, M. (2011). Effekte der weiblichen Fertilität auf das Verhalten und die Informationsverarbeitung im Kontext von Partnerschaft. Zeitschrift für Sexualforschung, 24 (2), 155-169

- Seidler, Günter H. Harald J. Freyberger, Andreas Maercker (Hrsg.) (2011). Handbuch der Psychotraumatologie. Stuttgart: Klett-Cotta

- Skopek, Jan; Schulz, Florian; Blossfeld, Hans-Peter (2010): Who Contacts Whom? Educational Homophily in Online Mate Selection. European Sociological Review. doi: 10.1093/esr/jcp068

- Spitzer, C. & Grabe, H.-J. (Hrsg.) (2011), Kindesmisshandlung. Psychische und Körperliche Folgen im Erwachsenenalter. Stuttgart: Kohlhammer

- Taubert, Marco (2012). Plastizität im sensomotorischen System - Lerninduzierte Veränderungen in der Struktur und Funktion des menschlichen Gehirns. Dissertation. Leipzig: Sportwissenschaftliche Fakultät der Universität Leipzig

- Techniker Krankenkasse (TK) (2011). Gesundheitsreport 2011 der Techniker Krankenkasse (TK). Psychische Störungen, https://www.tk.de/tk/broschueren-und-mehr/studien-und-auswertungen/gesundheitsreport-2011/281904 > 13.8.2012

- v. Schlippe, A. (2009). Zwischen Ökonomie und Psychologie: Konflikte in Familienunternehmen. Zeitschrift für Konfliktmanagement,12, 17 − 21

- v. Westernhagen, D. (1987): Die Kinder der Täter. Das dritte Reich und die Generation danach. München: Kösel

- von der Lippe, H. (2013). Genosoziogramme als Beziehungsnetzwerke: Möglichkeiten für die systemische Theorie und Praxis. Kontext 44, 4, S. 408-431 Watzlawik, Meike; Ständer, Nina; Mühlhausen, Susi (2007): Neue Vaterschaft: Vater-Kind Beziehung auf Distanz. Münster: Waxmann

- Werneck, Harald & Werneck-Rohrer, Sonja (Hrsg.) (2011). Psychologie der Scheidung und Trennung. Theoretische Modell, empirische Befunde und Implikationen für die Praxis. Wien: facultas wuv

- Wulf, C., Suzuki, S., Zirfas, J., Kellermann, I., Inoue, Y., Ono, F., Takenaka, N. (2014). Das Glück der Familie. Ethnographische Studien in Deutschland und Japan. Berlin: Springer

- Yehuda, Rachel (2012). Zur Bedeutung der Epigenetik für die Posttraumatische Belastungsstörung PTBS und ihre intergenerationale Weitergabe. In: Özkan, Ibrahim; Sachsse, Ulrich; Streeck-Fischer, Annette (Hrsg.). Zeit heilt nicht alle Wunden. Kompendium zur Psychotraumatologie. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 22-38

- Zerres, Klaus (2010). Epigenetik - Vermittlung zwischen Anlage und Umwelt. Die Psychiatrie, 2010, 7 (2), 94-99

Autor

Peter Kaiser, Univ.-Prof. Dr. phil. habil., Diplom-Psychologe, Psychotherapeut, Arbeitsbereich Psychologie und Pädagogik der Universität Vechta. Leiter des Instituts für Familienpsychologie und der Familientherapeutischen Ambulanz Oldenburg. Gründer und Leiter von Weiterbildungsprogrammen für Familientherapie, Mediation, Supervision und Organisationsberatung. Forschungsschwerpunkte und zahlreiche Publikationen zur Paar- und Familienpsychologie, transgenerationale Muster familialen Zusammenlebens, Strukturen und Aufgabenbewältigung in sozialen Systemen.

Kontakt

Prof. Dr. Peter Kaiser

Arbeitsbereich Psychologie und Pädagogik

Universität Vechta

Postfach 1553 D-49364 Vechta

E-Mail

Fußnoten

[1] Bauer, 2002; Le Doux, 2003

[2] z.B. Funcke, 2012; s.u.

[3] Bauer, 2002; Le Doux, 2003

[4] Grawe, 2004; Lesch, 2007; Zerres, 2010; Yehuda, 2012

[5] Rhodes & Zebrowitz, 2002; Klusmann & Berner, 2011; Nakajima et al., 2014

[6] Klusmann & Berner, 2011; Schwarz et al., 2011

[7] Hüther, 2007; Zerres, 2010; Yehuda, 2012

[8] Epstein, 2003; Grawe, 2004; Lesch, 2007

[9] Grawe, 2004; Lesch, 2007; Koelsch, 2014

[10] vgl. Antonovsky, 1997

[11] Banse, 2004, 2013; Roediger et al., 2013

[12] z.B. Seidler et al., 2011

[13] Grawe, 2004; Jacobi& Harfst, 2007; TK, 2011, BKK, 2012

[14] Grawe, 2004; Hüther, 2007; Taubert, 2012; Koelsch u.a.

[15] Lesch, 2007; Hüther, 2007; Zerres, 2010; Seidler et al., 2011; Roediger, 2013

[16] Goerke, 2005; Hüther, 2007; Kaiser, 2008; Bierhoff & Rohmann, 2010

[17] Hüther, 2007; Julius et al., 2009; Bierhoff & Rohmann, 2010; Fremmer-Bombik, 2011; Banse, 2004, 2013

[18] Bourdieu, 1983; Banse, 2004, 2013

[19] Imber-Black, 1995; Goffman, 1998; Müller, 2009; Wulf et al., 2014

[20] Tallmann et al., 1999; Kaiser, 2008; Schaer, 2012

[21] Gottman & Silver, 2014

[22] Kaiser, 1989; Lee, 2005; Amato, 2010; Werneck & Werneck-Rohrer, 2011; Schaer, 2012

[23] Boszormenyi-Nagy & Spark, 1973; Minuchin, 1977

[24] Hullen, 1998; Amato, 2010; Werneck & Werneck-Rohrer, 2011; Moon, 2011

[25] Bliersbach, 2007; Kaiser, 2008; Schulz, 2009; Rattay et al., 2014

[26] Hullen, 1998; Bliersbach, 2007; Werneck & Werneck-Rohrer, 2011; Moon, 2011

[27] Amelang et al., 1995; Hejj, 1996; Buss, 2004; Lee, 2005; Schulz et al., 2010; Skopek, 2011

[28] Kaiser, 2013

[29] Kohli et al., 2005; Lee, 2005

[30] Kaiser, 2013

[31] Bossong & Nussbeck, 2004; v. Schlippe, 2009; Bohnsack, Ralf & Przyborski, 2014

[32] z.B. v. Westernhagen, 1987; Kaiser, 1989/2011, 2009

[33] Imber-Black, 1993; Kaiser,1998

[34] ; vgl. McGoldrick et al., 2008; Schmidt, 2003; Kaiser, 2015; siehe auch meinen Leitfaden zur Selbstanwendung (Kaiser & Onnen-Isemann, 2007).

Erstellt am 12. Oktober 2004, zuletzt geändert am 06. September 2016